《绿洞》—— 作为认知的隐喻

透过隐喻性景象再现人类面对自然与历史时的渺小与微茫,《绿洞》中人物身影与入口处的光线交织,仿佛他们正将汇入一个全新且未知的时空。这一命名暗含对当代认知困境的讽喻,以艺术语言重构诗性的阅读路径:将观者引入有关存在、记忆与认知边界的思辨空间。画面中,洞口象征时空的裂隙,绿色光芒从深底透出神秘力量,人物在此裂缝中实现对自我、及对世界的持续探寻。

与之对应的《考古》系列,则将时间的线性逻辑拆解为层层堆砌的颜料地形,艺术家特殊的绘画手法变相模拟着考古现场。发掘对象并非只是物质遗存,同时也是被掩埋的集体记忆与身份碎片。画面中若隐若现的符号铺筑文明的基因链,暗示历史从来不是单数叙事,而是在不断篡改与重构中形成的复数记忆场。

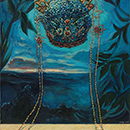

《天方夜谭》构建了一座视觉的巴别塔,将阿拉伯纹样、超现实元素与赛博格意象组织成流动的叙事迷宫。罗荃木在此实践着德勒兹所说的“感觉的逻辑”:画面中交错的黄金分割线与大型色块构成张力,使观者在现实认知框架与溢出的幻觉间反复震荡。这种刻意制造的认知眩晕,恰是对确定性知识的反叛。

罗荃木的创作实践,本质上是一场温和的认知书写。《绿洞》作为永恒的提问存在,考古中的历史不是被发掘的客体,而是正在持续生成与繁殖的主体。艺术作为最诚实的认知途径——承认理性的局限,也在感性迸发的旷野中,为观看者补给与未知并行的能量。

那些未完成的圆、虚实交织的叙事、荧绿洞口与记忆的地层,共同显化一道朴素的启示:理解事物的方式,或许正在于学会栖居在问题本身之中。